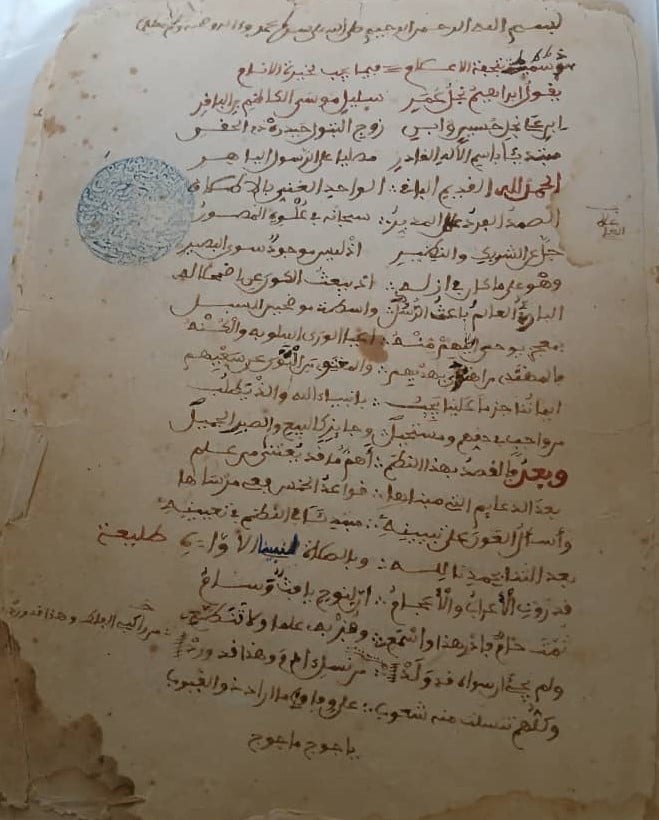

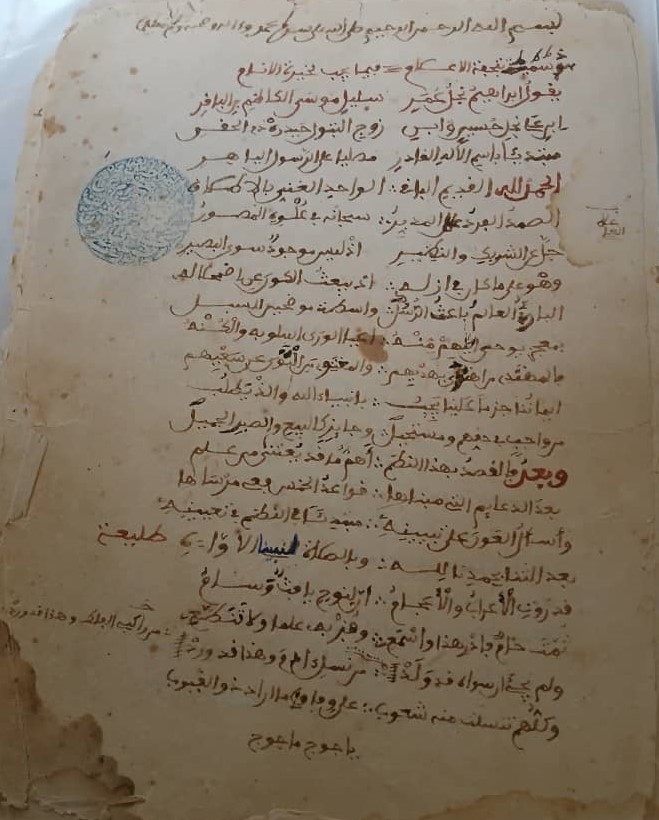

قراءة وعرض: محمد المهدي ولد محمد البشير

كتاب تحفة الأعلام في ما يجب لخيرة الأنام تأليف مولاي إبراهيم بن مولاي عمر ( عاش بين القرنين 17 م و18) وهو نظم بذل فيه المؤلف جهدا كبيرا لجمع ما تناثر من أخبار الأنبياء، وأشفعه بمباحث عن الوحي، والملائكة والصحابة، وقد استقى مواضيعه من مراجع كثيرة، مما مكنه من جمع وعرض كثير من المعلومات عن الأنبياء والملائكة كانت متناثرة في كتب تنتمي إلى حقول معرفية محتلفة.

أهمية الكتاب

يستمد هذا الكتاب أهميته من جهتين:

الجهة الأولى: أهمية موضوعه، فهو يتحدث عن الأنبياء الذين هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الوحي، وما يتضمنه من عقائد وشرائعوهم القدوة الكاملة لمن يريد التقرب إلى الله تعالى، أو التعامل مع الناس، أو تحقيق الإصلاح.

الجهة الثانية: أنه يعكس تصور العقل المسلم لتاريخ النبوة، وتعاقب الرسالات السماوية على امتداد التاريخ، وهو أمر ذو صلة وثيقة بتصور هذا العقل لتاريخ وجود الإنسان على الأرض، وقد تأثر العقل المسلم في هذا المجال بما ورد في العهد القديم عن هذه المسألة، حيث حدد سفر التكوين الفترة الممتدة من خلق آدم إلى ميلاد إبراهيم ب 1948 سنة [1]، بيمنا حددت الدراسات الحديثة عصر إبراهيم بـ 18 قرنا قبل الميلاد[2]

وقد تأثر العقل المسلم بهذه المعلومات الخاطئة، حيث ذهب علماء المسلمين إلى أن عمر الإنسان على هذه الأرض لا يتجاوز ستة آلاف وخمسمائة سنة على أكثر تقدير: فقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : “كان عمر آدم ألف سنة قال ابن عباس: و بين آدم و نوح ألف سنة و بين نوح و إبراهيم ألف سنة و بين إبراهيم و موسى سبع مائة سنة و بين موسى و عيسى خمس مائة سنة و بين عيسى و محمد صلى الله عليه و سلم ست مائة سنة”[ ويقول ابن جرير الطبري: ” إن الماضي من الدنيا إلى وقت قول النبي صلى الله عليه و سلم ما رويناه عن أبي ثعلبة الخشني عنه كان قدر ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة أو نحوا من ذلك وقريبا منه والله أعلم، فهذا الذي قلنا في قدر مدة أزمان الدنيا من مبدأ أولها إلى منتهى آخرها من أثبت ما قيل في ذلك عندنا من القول للشواهد الدالة التي بيناها على صحة ذلك ” 4 ويقول ابن الأثير: ” القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره، اختلف الناس في ذلك فقال ابن عبّاس من رواية سعيد بن جبير عنه: سبعة آلاف سنة، وقال وهب بن منبّه: ستة آلاف سنة “[5]، في الوقت الذي ترجع فيه الدراسات الحديثة وجود الإنسان على الأرض إلى أكثر من مائة ألف سنة”[6] أما وجود الكون فيقدر ببلايين السنين حوالي 13.7 بليون سنة.

لم يلتزم المؤلف التزاما صارما بموضوع الكتاب: وهو ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يستحيل، وما يجوز كما جاء في مقدمة منظومته :

| إيماننا جزما علينا يجــــــــب | بأنبياء الله والذ يطلـــــــب | |

| من واجب في حقهم ومستحيل | وجائز كالبيع والصبر الجميل |

خاصة بعد تأكيده على الغاية التي من أجلها وضع هذا النظم، وهي بيان جانب من جوانب العقيدة الإسلامية التي يجب على المسلمين العناية بها:

| وبعد فالقصد بهذا النظم | أهم ما قد يعتنى من علم | |

| بعد الدعائم التي مبناهـا | قواعد الخمس فعي مرساها |

فسرعان ما خرج عن هذه الصرامة المنهجية، التي وعد بالالتزام بإتباعها في مقدمة كتابه، وطفق يتوسع في الحديث عن أمور تاريخية لا تدخل في مسمى العقيدة الإسلامية[7] ولا يجب على المسلم الإيمان بها شرعا، كالتفاصيل الجزئية التي تتعلق بحياة الأنبياء وأنسابهم وسيرهم، ومن الأمثلة على ذلك قوله بأن جميع الأنبياء ينحدرون من ذرية سام بن نوح عليه السلام:

والأنبياء كلهم من سام ولا نبي من يافث وحام

وصحة هذه المسألة تحتاج إلى كثير من البحث والتمحيص، وكقوله بأن الأنبياء ينحصرون – بعد سام – في ذرية يعقوب بن إسحاق إلا عشرين منهم، وأن يعقوب من ذرية سام، يقول المؤلف:

| روى الثقات كلهم وأجمعوا | أنهم أولاد يعقوب فعوا | |

| لا عشرتان قد أتى في الخبر | أنهم: شئت وإدريس السري |

ويندرج في ذلك حصره للغات التي تحدث بها الأنبياء في ثلاث لغات، علما أن القرآن صريح في أن الله تعالى أرسل في كل أمة رسولا، يقيم عليها الحجة بلسانها، مما يقتضي أن يكون عدد لغات الأنبياء بعدد لغات الأمم التي أرسلوا إليها عبر الحقب التاريخية الطويلة، وكحديثه عمن ولد من الأنبياء مختونا، ومن حج منهم البيت الحرام إلى آخر تلك الفوائد التي أوردها كما في قوله:

قد جاءنا أن لهم لغات ثلاثة في وصفهم ثبات

عبرانها سريانها والعربي وكلهم بما اجتباه قد حبي

فهذه المسائل قد تدخل في ميدان الدراسة التاريخية البحتة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتحول إلى مسائل عقدية يطالب المسلم بالإيمان بها؛ لأن الطريق الذي تثبت به العقيدة هو الوحي بشطريه القرآن والسنة المتواترة، و ما يوجبه العقل لا غير 8 .

ومن ذلك القبيل أيضا ذكره لأسماء لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة باعتبارها أسماء أنبياء، وهو ما لا يمكن القطع به، وليس إثبات النبوءة – عقديا – لهم أولى من نفيها عنهم؛ فالأسلم عدم إثبات النبوءة لمن لم يرد اسمه في القرآن الكريم ولا السنة النبوية المطهرة مخافة أن يكون ممن ادعى النبوءة كذبا، أو نفيها عنه خشية أن يكون نبيا ممن لم يقص الله علينا خبره في القرآن الكريم[9]، لأن المسلم إنما أمر بالإيمان بالأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم على سبيل التفصيل تفصيلا بأسمائهم، وبمن ورد ذكرهم فيه على سبيل الإجمال، إجمالا من غير تفصيل، وقد ذكر المؤلف في نظمه اثنين وعشرين نبيا ممن وردت أسماؤهم في القرآن الكريم وهم: آدم – نوح – إبراهيم – إسحاق – إسماعيل – إدريس – يونس – صالح – لوط – هود – يعقوب – يوسف – شعيب – أيوب – عيسى – إلياس – موسى – سليمان – زكرياء – يحيى – داود – محمد عليهم الصلاة والسلام، وترك ثلاثة من الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم وهم – هارون [10] وهو نبي بلا خلاف

و” اليسع” [11] – وذو الكفل[12]، وهما نبيان على خلاف في ذلك

أما غير هؤلاء فمن العنت مطالبة المؤمن بالإيمان بهم، ومن الخطأ وضعهم مع الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم في سياق واحد في كتاب يبحث في العقيدة الإسلامية[13] أو مع الأنبياء الذين جاء ذكرهم في السنة النبوية المطهرة .

وقد ذكر المؤلف في نظمه – تبعا لمن تقدمه من المفسرين والمؤرخين – ثمانية أسماء لا يمكن الحكم بثبوت النبوة لأصحابها، ولا نفيها عنهم من منطلق عقدي إيماني، وإن كان يمكن أن يتم ذلك من زاوية تاريخية بحتة، لأن أسماءهم لم ترد في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية الصحيحة التي لا مطعن في سندها، وهم: شيث – ابن سنان – صادق– صدوق – شلوم – خنوخ – سام – حنظلة – وحتى الخضر[14] لأن في نبوته خلافا بين أهل العلم [15]

فالمؤلف – رحمه الله تعالى – يذكر الأنبياء المتفق على نبوتهم، مع غيرهم في سياق واحد – كما هو صنيع من تقدمه من المفسرين والمؤرخين – وهو ما قد يوهم بتساوي وجوب التصديق بنبوتهم أو التساوي في ثبوت نبوتهم في القرآن الكريم كقوله:

| نبي ربي خضر وعيســـى ثم صدوق مع شلوم أيدو | وابن سنان صادق رئيسا من ربهم بِثبْتِ قيلٍ ارشـدوا 16 |

يقول القاضي عياض مبينا الفرق بين الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم وبين غيرهم: “وهذا كله فيمن حققت كونهم من الملائكة والنبيئين كجبريل وملك الموت، والزبانية ورضوان ومنكر ونكير، فأما من لم يثبت الإخبار بنفسه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت من الملائكة، ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان الذي قيل إنه نبي أهل الرس، وزرادشت الذي ادعت المجوس نبوته فليس الحكم فيهم ما ذكرنا، إذ لم يثبت لهم تلك الحرمة، لكن يؤدب من تنقصهم، وأما إنكار كونهم من الملائكة أو النبيين فإن كان المتكلم من أهل العلم فلا حرج، وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل” [17]

ويشفع للمؤلف أنه لم يصرح بوجوب الإيمان بغير الأنبياء الذين لم ترد أسماؤهم في القرآن الكريم على سبيل التفصيل، وأن ذكره لهم كان تقليدا لغيره ممن ينقل عنهم من العلماء المتقدمين، وانه إنما قصد بإيراد ما ذكره إفادة القارئ على سبيل التبع، لا الإخبار بنبوتهم على سبيل القطع[18] ، و أنه كثيرا ما يستطرد للتنبيه على فائدة علمية، أو مسألة شرعية دقيقة، كقوله في حكمة سؤال القبر:

| وحكمة السؤال ليست الاطلاع | ما عند مسئول من العلم يذاع | |

| إذ الإله عــــــــالم بـــذلك | سبحانه جل العظيم المـــالك | |

| وإنما الحكمة في الســـــــؤال | إظهار رفعة النبي العـــــالي | |

| بالسؤل عنه إذ يخصص بـــذا | نبينا بفضله يا حبــــــــــذا |

وأنه نص في نظمه على أمور مختلف فيها كقول بعض العلماء أن الله تعالى بعث إلى الجن أنبياء من جنسهم، وذهاب آخرين إلى أن أصل الجن نفسه ينافي طهارة الأنبياء:

| واختلفوا هل كان في الجن نبي | من جنسهم قبل نبينا اجتب |

كما حكا الخلاف بين العلماء في طبيعة موت الملائكة والجن، هل هي كطبيعة موت البشر بعد انتهاء آجالهم المقدرة، أم أنهم لا يموتون إلا عند انتهاء الدنيا والنفخ في الصور

| هل يموتون كحال البشــر | أولا إلى الصعق وذا للأكثر | |

| وموتهم قد قال في الحبائك[19] | كالجن لا جسم يرى هنالك |

كما تحدث عن حقيقة الملائكة وفضلهم فيما بينهم بعضهم على بعض، والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام، وبينهم وبين المؤمنين من البشر.

| ورسل الأملاك جبرائيــــــل | ميكال إسرافيل عزرائيل | |

| أفضل من كل نبي لم يرسل | قد قاله البرهان والسعد علي | |

| وغير الإرسال من المــــلائك وأشهر الأقوال في العـــوام أن العوام من جميع المؤمنين | ففضـــل الأنبيا على أولئك من الفريقين على الــــدوام أفضل من عام الملاك المكرمين |

كما تحدث بإسهاب عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وما خصه الله به من تشريف وتعظيم، وأن الله حفظه منذ كان نطفة تنتقل من الأصلاب الطاهرة، إلى الأرحام الطيبة تكريما له وتشريفا، ليؤسس على ذلك أن جبريل – عليه السلام – نزل على محمد – صلى الله عليه وسلم – أكثر مما نزل على غيره من الأنبياء، وأن صحابته أفضل البشر بعد الأنبياء، مبينا وجوب التأدب معهم، وحمل ما وقع بينهم من خلاف على أحسن المحامل، تأويلا لأفعالهم بما يتفق مع فضلهم الثابت بمقتضى نصوص الشرع القطعية:

| وأفضل البشر بعد الأنبـــياء وهم على الحق لصدق حائزون | صحابة الرسول فيما رويا جميعهم ثم لعدل مجتبون |

ثم رتب على هذه المقدمة فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أتباع غيره من الأنبياء، كأفضلية الكتاب الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم على جميع الكتب السماوية الأخرى:

| ودن بفضل أمة النبي على كما يفضل على الإطلاق | أمة كل مرسل كما انجلا كذاك موحاه على اتفاق |

ليخلص إلى تحذير المسلم من اعتقاد أفضلية بعض آي القرآن البكريم على بعض

| حذار أن تعتقدوا تفضيلا موهم ما ورد في القرآن كقوله في سورة قد تعدل | آي على آي فخذ تمثيلا من ذاك فاعلمه بذا البيان ثلث كذا أو ربعه وسهلوا |

وبين أن ما ورد في فضل بعض آي القرآن إنما ينحصر في تفاوت ثواب القراءة حيث يحصل للقارئ لبعض الآيات أكثر مما يحصل له إن قرأ غيرها؛ مستدلا على ذلك بأن القرآن ما دام كله كلام الله تعالى فلا بد أن تكون آياته متساوية في أفضليته من حيث الأصل.

ثم بين خطورة حمل بعض النصوص القرآنية على ظاهرها المتبادر إلى الذهن من سياق النظم، مما يحتم وجوب تأويلها بما يتفق مع مقتضيات العقل الصحيح:

ولتعتبر ما تمنع العقول من فهم ما أوهمه المنقول

ليدخل في مبحث آخر من مباحث العقيدة موضوعه كلام الله تعالى .

مصادر المؤلف في نظمه:

ذكر المؤلف في نهاية نظمه أسماء بعض الكتب التي كانت عمدته في هذا النظم، حيث قسمها إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: وهي التي صرح بالنقل منها وهي الكتب التالية:

كتب التفسير:

– معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي

– الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري

– الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي

– أنوار التنزيل و أسرار التأويل، لعبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد البيضاوي

– رياض الأزهار وكنز الأسرار في تفسير القرآن لمحمد بن علي الخروبي الطرابلسي

الحديث:

– مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

كتب العقيدة:

– شرح العقائد النسفية لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتزاني

– عقائد السنوسي لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر

– فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة

الفقه

– الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

– الشرح الكبير على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن عاشر، تأليف محمد بن احمد بن محمد المالكي الشهير بميارة

– محمد بن إبراهيم التتائي، شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد لعبد الرحمن الرقعي

كتب التاريخ

– تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، للإمام الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري

– الحبائك في أخبار الملائك، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

المجموعة الثانية: وهم العلماء الذين ذكر أسماءهم ولم يذكر على أي كتبهم اعتمد، والكتب التي نقل منها وأغفل ذكرها في النظم، وإن كان أشار إليها على وجه الإجمال:

| منها نقول أخر قد تذكر | أربابها ونقل لا تذكر |

– الفقيه احمد بن علي بن عبد الله المنجور

حقق هذا النظم وعلق عليه ونشره الباحث الموريتاني محمد المهدي بن محمد البشير أحد أحفاد المؤلف المرجع تحفة الأعلام في ما يجب لخيرة الأنام

[1] – كتاب الحياة، سفر التكوين ص 6 فما بعدها .

[2] – بوكاي موريس، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ص 52، الطبعة الثانية 2004، مكتبة مدبولي، القاهرة.

[3] – النيسابوري محمد بن عبد، المستدرك على الصحيحين الحديث رقم 4172، 2/654، الطبعة الأولى 1990م، دار الكتب العلمية، بيروت

[4] – الطبري، تاريخ الأمم والرسل والملوك 1/18، الطبعة الأولى 1407 هـ، دار الكتب العلمية بيروت .

[5] – ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد، الكامل في التاريخ1/15، الطبعة الأولى 1987 م، دار الكتب العلمية، بيروت .

[6] – السواح فراس، دين الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، ص 11 الطبعة الرابعة 2004 م دار علاء الدين، دمشق، وبوكاي موريس، مرجع سابق ص 53.

[7] – وقد نحا الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب “الحبائك في أخبار الملائك” هذا المنحى، حيث ذكر أمورا غريبة، لا يمكن تصديقها، والسبب في ذلك أن ثقافة هؤلاء العلماء قد أثرت عليهم كثيرا، انظر: السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الحبائك في أخبار الملائك، الطبعة الأولى 1985، دار الكتب العلمية، بيروت .

[8] – يقول الإمام محمد عبده: “يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد بأن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بثوابه ومنذرين بعقابه، قاموا بتبليغ أممهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على عباده، وتفصيل لأحكامه في فضائل أعمال وصفات يطالبهم بها، وفى مثالب الأفعال، وخلائق ينهاهم عنها، وأن يعتقد بوجوب تصديقهم في أنهم يبلغون ذلك عن الله، ووجوب الاقتداء بهم في سيرهم والائتمار بما أمروا به، والكف عما نهوا عنه وأن يعتقد بأن منهم من أنزل الله عليه كتبا، تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخبر عنه ومن الحدود والأحكام التي علم الخير لعباده في الوقوف عندها، وأن هذه الكتب التي أنزلت عليهم حق، وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية”. عبده محمد، رسالة التوحيد، تحقيق الدكتور محمد عمارة الطبعة الثالثة 1989، مصر، ص 90 -91 .

[9] – القرآن واضح في هذا المجال قال تعالى: { وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ } ( النساء /164)، وقال أيضا: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ } (غافر 78)، وقال: { وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا} ( الفرقان: 38 )

[10] – ورد ذكره في القرآن الكريم قال تعالى { ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ } (يونس: 75-76 )

[11] – ورد ذكره في القرآن الكريم قال تعالى: { وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ } (الأنعام: 86) .قال القرطبي: “وتوهم قوم أن اليسع هو إلياس، وليس كذلك، لأن الله تعالى أفرد كل واحد بالذكر” القرطبي 7/33.

[12] – ورد اسمه في القرآن الكريم قال تعالى: { وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ }، ( الأنبياء 85-86) . ” قال أبو موسى الأشعري: رضي الله عنه ومجاهد ذو الكفل لم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحاً ، وقال الحسن والأكثرون إنه من الأنبياء عليهم السلام وهذا أولى الوجوه:

أحدها: أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقباً وأن يكون اسماً، والأقرب أن يكون مفيداً ، لأن الاسم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو أولى من اللقب.

وثانيها: أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريس والغرض ذكر الفضلاء من عباده ليتأسى بهم وذلك يدل على نبوته.

وثالثها: أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو نبي”. الرازي فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربى 22/163، وانظر: الطبري، مرجع سابق 18/509-510، وابن كثير مرجع سابق 1/225، والبيضاوي، مرجع سابق 4/104-105 .

[13] ـ الأنبياء الذين وردت أسماؤهم في القرآن الكريم هم الذين ورد ذكرهم في الآيات التالية:{ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ } (الأنعام:83-86). إضافة إلى “آدم – إدريس – هود – شعيب – صالح – ذو الكفل – محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما.

[14] – تطرق المؤلف في نظمه إلى ما يعرفه عن كل واحد من هؤلاء الأنبياء

[15] – وقد سبقه ابن كثير في هذا المضمار حيث ذكر أسماء أنبياء لم يرد ذكر أسمائهم في القرآن الكريم وهم : يوشع بن نون، وكالب بن يفنة، وحزقيل بن بوزي، وشمويل بن بالى، ودانيال، انظر: ابن كثير مرجع سابق 2/2،5، 40، وقد ذكر السيوطي نبوة شيث وسام وحنظلة ، انظر: ابن عابدين محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مع تكملة نجل المؤلف 1/343، الطبعة الأولى 1994 ، دار الكتب العلمية، بيروت .

[16] – هناك خلاف في نبوتهم .

[17] – عياض الشفاء 2/303

[18] – وقع في هذه المسألة ذاتها الشيخ محمد علي الصابوني في كتابه النبوة والأنبياء، حيث ذكر في أثناء كتابه كثيرا من تفاصيل حياة الأنبياء، التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وذكر أسماء أشخاص على أنهم أنبياء لم ترد أسماؤهم في القرآن الكريم كشيث ويوشع بن نون وأخنوخ، انظر : الصابوني محمد علي، النبوة والأنبياء دراسة تفصيلية لحياة الرسل الكرام وأثرهم في تغيير مفاهيم البشر، الطبعة الرابعة 1989 دار القلم، دمشق

[19] – يقول السيوطي: ” والملائكة يموتون في الصعقة الأولى، وإن ملك الموت يتولى قبض أرواحهم، ثم يموت “. السيوطي، الحبائك، ص 48